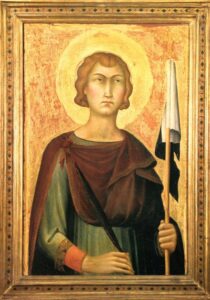

Se attingiamo all’agiografia, cioè al complesso delle testimonianze che costituiscono la memoria delle vite dei Santi e del culto loro tributato, osserviamo che vi sono (almeno) due mirabili esempi in cui fede e virtù si legano all’iconografia della bandiera: Sant’Ansano e San Giovanni da Capestrano.

Del primo, è particolarmente interessante lo stretto legame con Arezzo, per quanto Sant’Ansano sia oggi maggiormente noto come patrono principale della città del Palio.

Secondo la tradizione, Ansano – nato nel 284 a Roma e figlio del nobile patrizio Tranquillino – era stato condotto al battesimo cristiano dalla madrina Massima. Con la persecuzione di Diocleziano, entrambi vennero imprigionati. Massima morì per le torture ma Ansano riuscì a fuggire, dirigendosi verso nord lungo la via Cassia, fino ad arrivare a Siena, allora colonia romana chiamata Saena Julia.

Qui predicò il Vangelo e battezzò i primi cristiani, meritando il titolo di «battezzatore dei Senesi»: sulla sua sepoltura sarebbe sorta la cattedrale e lo stesso Duccio di Buoninsegna lo ritrasse nella sua celebre «Maestà». Ma la persecuzione colpì Ansano anche a Siena: imprigionato e sottoposto a supplizi, non rinnegò mai la propria fede. Fu alfine condotto al martirio per decapitazione il 1° dicembre 304 (o 303 secondo alcune fonti), che avvenne nella località di Dofana nel comune di Castelnuovo Berardenga, dove in seguito è sorta la cappella a lui dedicata. Il corpo rimase ivi sepolto per secoli, nella Pieve a lui intitolata e che fino alla riorganizzazione territoriale del 1975 si trovava nella diocesi di Arezzo.

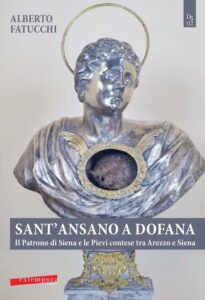

Ritenuto leggendario persino nella monumentale Bibliotheca Sanctorum, la tesi di autenticità di Sant’Ansano è dimostrata da Alberto Fatucchi nel saggio “Sant’Ansano a Dofana. Il patrono di Siena e le pievi e terre di Arezzo e di Siena” (Extempora ediz., 2016) congiungendo tre percorsi argomentati come convergenti.

Il culto del giovane martire è invero testimoniato già dal secolo V nei documenti relativi alle controversie fra i vescovi di Siena e di Arezzo, circa il possesso e la giurisdizione del territorio dove tutt’oggi sorge la chiesa. Fu solo nel 1107 che il vescovo di Siena, Gualfredo, e quello di Arezzo, Gualtiero, si accordarono sul possesso delle reliquie: i senesi ne traslarono i resti nel Duomo, mentre la testa del santo fu invece portata ad Arezzo, dove tutt’ora si trova, custodita in un reliquiario d’argento visibile nel Museo Diocesano. In anni recenti questa reliquia è stata sottoposta alla prova del Carbonio 14, che ne ha confermato la datazione. Nel 1359 il corpo di Ansano fu bruciato da un fulmine. Oggi rimangono solo il braccio destro, conservato in un reliquiario sopra l’omonimo altare del Duomo senese, il braccio sinistro, nella Pinacoteca, un dito, conservato presso la Pieve di S. Giovanni Battista a Sant’Ansano, comune di Vinci, e la mandibola, visibile al museo dell’Opera del Duomo.

Osservando la più a destra delle vetrate nell’abside della Cattedrale di Arezzo, si può notare, in basso, la figura di un santo con una bandiera: si tratta appunto di Ansano, che talvolta nella tradizione agiografica è raffigurato con la Balzana (la bandiera bianca e nera emblema di Siena), ma che nella vetrata aretina dell’artista Ascanio Pasquini reca un drappo bianco sormontato da una croce di color rosso.

Ringraziamo il nostro caro parroco Don Alvaro Bardelli per averci ricordato questa figura di Santo così intensa ed emblematica, sottolineandone il legame con la nostra città, tanto da suggerircelo come Protettore anche della nostra Associazione! Valuteremo con attenzione questa affettuosa ispirazione.

– § –

Non ha invece relazioni così dirette con la nostra città, ma è forte il legame fra San Giovanni da Capestrano e il mondo degli sbandieratori: fu Padre Ermenegildo Zurlo, amico e collega del nostro primo direttore tecnico Prof. Vittorio Dini, e fondatore del Gruppo Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, a suggerirlo come protettore, istanza recepita nel 1973 anche dall’allora esistente Lega Toscana degli antichi giochi e sport della bandiera.

Museo nazionale d’Abruzzo, L’Aquila

Nella basilica del Vivaio ad Incisa Valdarno spicca un ritratto di San Giovanni da Capestrano, il sacerdote che nella prima metà del XV secolo fu in prima linea nelle Crociate e che per tradizione iconografica viene ritratto sempre con una bandiera mano. Soprannominato “il santo guerriero”, è oggi venerato soprattutto come patrono universale presso Dio dei Cappellani militari del mondo.

Nato il 24 giugno 1386 a Capestrano, presso L’Aquila, era figlio di un barone tedesco e di una giovane dama abruzzese. Fu un sacerdote del quale si ricorda l’intensa attività evangelizzatrice nella prima metà del XV secolo. Studiò a Perugia dove si laureò in utroque iure (diritto civile e diritto canonico). Divenuto uno stimato giurista, dopo alterne vicende, fu nominato capitano del popolo della città. Fu imprigionato quando la città venne occupata dai Malatesta.

In carcere ebbe luogo la sua conversione. Una volta libero, ottenne la nullità del suo matrimonio e prese i voti nel convento francescano di Monteripido, in Perugia, dove conobbe san Bernardino e lo difese dalle accuse d’eresia per la sua devozione per il Nome di Gesù.

Da sacerdote condusse la sua attività apostolica in tutta l’Europa settentrionale e orientale, in particolare in Transilvania, dov’era consigliere del governatore Giovanni Hunyadi nel Castello dei Corvino.

La sua predicazione era volta al rinnovamento dei costumi cristiani e a combattere l’eresia. Ebbe anche l’incarico di inquisitore degli Ebrei. Fu inviato direttamente dal Papa come suo legato in paesi tedescofoni come l’Austria, la Baviera e la Polonia, dimostrandosi estremamente zelante nei suoi tentativi di convertire eretici (in particolare fraticelli e hussiti), ebrei e ortodossi greco orientali in Transilvania.

Nel 1456 fu incaricato dal Pontefice, insieme ad alcuni altri frati, di predicare la Crociata contro l’Impero ottomano che aveva invaso la penisola balcanica. Percorrendo l’Europa orientale, il Capestrano riuscì a raccogliere decine di migliaia di volontari, alla cui testa partecipò all’assedio di Belgrado nel luglio di quell’anno.

Ovunque c’era da incitare, da guidare e da combattere, egli alzava la sua bandiera fregiata dal raggiante stemma di Gesù o addirittura una pesante croce di legno, che ancora si conserva a L’Aquila, e si gettava nella mischia, con teutonica fermezza e con italico ardore. Per undici giorni e undici notti non abbandonò mai il campo. L’esercito turco fu messo in fuga e lo stesso sultano Maometto II venne ferito.

Ma questa doveva essere la sua ultima fatica di combattente: tre mesi dopo, il 23 ottobre, contrasse la peste e morì a Ilok (Villaco), in Slavonia, oggi Croazia orientale.

Il suo culto come beato fu confermato il 19 dicembre 1650; fu canonizzato il 16 ottobre 1690 da papa Alessandro VIII.

da “L’Alfiere” – n. I – 2025, pagg. 10-11

Giovanni Bonacci